這場台灣歷史性大罷免選舉,我選擇留下紀錄也留下思考20250726

當我們身處一場歷史性的罷免選舉潮,理性與冷靜就更顯珍貴。

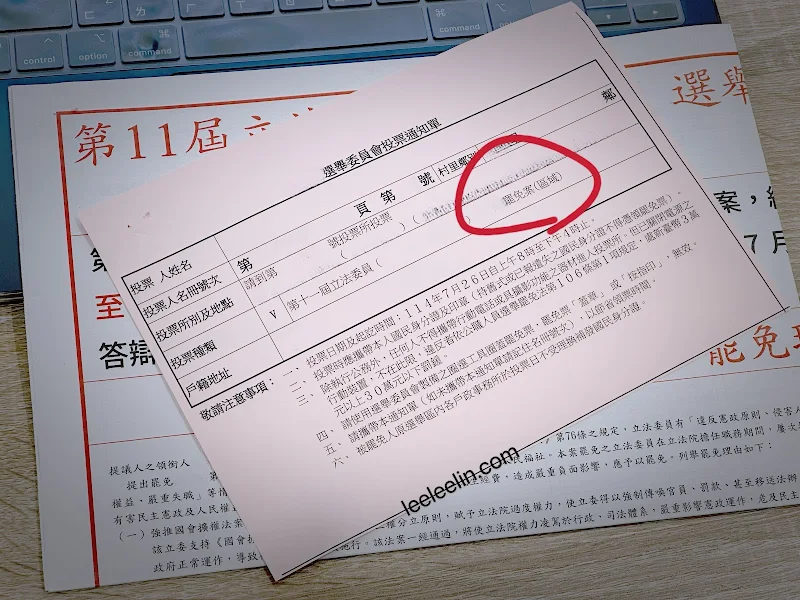

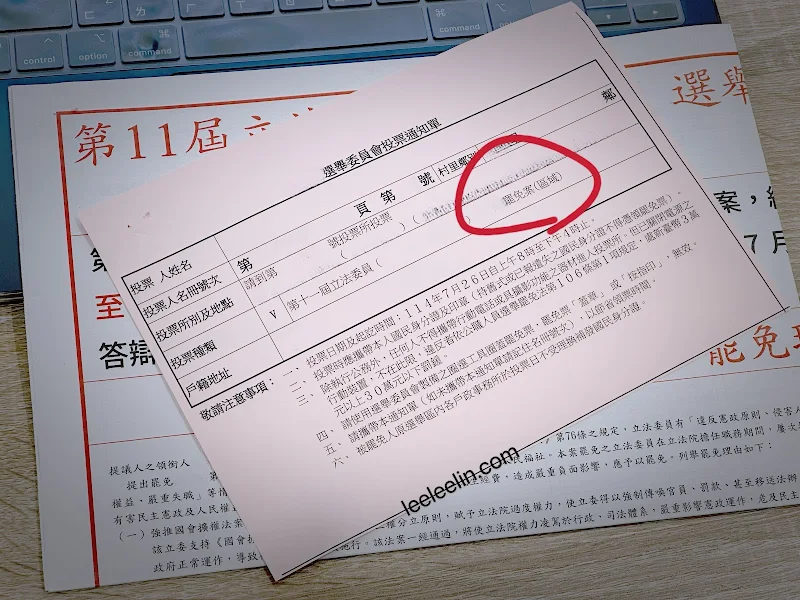

這不是一場誰對誰錯的對決,而是每位選民對制度、責任與公民意識的深度回應。你是否看過罷免通知書上的理由?

是否真的了解被罷免的對象呢?

▼ 讓人疑惑的簡訊?

當我第一次收到這種「連署」簡訊時,老實說整個人有點傻眼。

當我第一次收到這種「連署」簡訊時,老實說整個人有點傻眼。明明沒有主動留下資料,卻突然收到這種帶有政治色彩的簡訊,難免讓人懷疑:我的個資是不是早就被洩漏了?

而這種突如其來的簡訊內容,說穿了其實就是一種變相的騷擾,讓人感覺像是被強迫推銷,既不舒服也讓人心生戒心。

仔細想想,民主社會講究的是公開、透明與尊重,而不是用這種方式來影響民意。

與其用簡訊來催促連署,不如把政見講清楚、做法講明白,讓大家願意真心支持,不是更能得人心嗎?

▼ 一次又一次的街頭訴求!

某天下班的路上,我看到一群年輕人站在人行道邊,手裡舉著發光的LED牌子,靜靜地向來往的行人傳達他們的訴求。

某天下班的路上,我看到一群年輕人站在人行道邊,手裡舉著發光的LED牌子,靜靜地向來往的行人傳達他們的訴求。那一幕讓我停下腳步,內心有些震撼。

他們沒有喧鬧,卻用自己的方式守在街頭,把訴求的聲音傳遞出去。

我心裡很佩服,因為這樣的行動真的不輕鬆。

但同時我也在想,有多少人會真正聽見他們的聲音?

又有多少人願意花時間去理解他們想表達的是什麼?

畢竟,現代人的生活節奏這麼快,許多人光是活下去就已經很吃力了。

回家的路上,我邊等紅燈邊想:這些年我們的工作環境有變好嗎?

交通有變得更安全嗎?

一般人每天為三餐奔波,最基本的生活品質和尊嚴,政府真的有放在心上嗎?

看著這些為理想奔走的年輕人,開始反思,我們是不是太常選擇沉默,讓真正該被討論的大問題,一次次被冷處理?

▼ 紀錄這場歷史大罷免選舉!

我是一位中立選民,過去任何政黨我都投過票,追求的是優秀與年輕後輩,沒有偏愛特定政黨,所以以下內容完全從我個人角度出發,不會對特定政黨鍾愛,也請勿腦補,如果你是特定政黨忠誠選民,請直接離開勿筆戰,謝謝!

我是一位中立選民,過去任何政黨我都投過票,追求的是優秀與年輕後輩,沒有偏愛特定政黨,所以以下內容完全從我個人角度出發,不會對特定政黨鍾愛,也請勿腦補,如果你是特定政黨忠誠選民,請直接離開勿筆戰,謝謝!▼ 為何會有這一波大罷免!

回顧 2024 年立法院的職權爭議後,立法院三黨不過半,國民黨在 2024 年選後握有 52 席、民進黨 51 席、民眾黨 8 席、無黨籍 2 席。

雖然總統賴清德當選,但執政黨缺少立法院多數,導致立院常常卡關,尤其在防衛預算與法案審查上爭議不小。

這段時間內,部分民間團體與公民社群便開始籌畫罷免,瞄準近 24 名國民黨籍立法委員與包括新竹市長高虹安在內的多位公職人員,希望透過法定程序讓人民表達意見。

▼ 大罷免的法源依據與人民的基本權利!

這其實不是憑空想像,而是白紙黑字寫在我們法律裡的基本人民權利。

根據《中華民國憲法》第 17 條,人民享有選舉、罷免、創制、複決等四大基本權利,這四個權利就是民主社會的基石。

而《公職人員選舉罷免法》更明文規定,只要有一定的連署門檻,就可以依法提出罷免。

這套制度原本就是為了保障民意,讓選民在選後依然保有監督權與問責的工具。

我們常說「民意如流水」,選舉不是一錘定音,罷免制度就是讓人民在官員表現與期望不符時,有機會重新評估並出聲。

這就像一份合約,選民把票投出去,不代表對方就可以「高枕無憂」,而是必須持續為選民服務,否則人民也有權利「解除契約」。

當然,罷免權的使用要謹慎,不該被情緒或政黨操作所左右。

但從制度角度來看,這本來就是設計來防止權力傲慢與權責失衡的「安全閥」,既是民主機制的一環,也是提醒政治人物「為官一任,造福一方」的實質約束。

對我們這些平凡選民來說,罷免並不是搞對立,而是一種「找回主導權」的方式,讓公僕不再只是被選上就任由擺爛,而是要每一天都在選民監督下,盡心盡力地工作。

這樣的制度,才是真正「以民為本」的體現呀。

▼ 大罷免的符合條件!

投票結果是否成立,要符合兩個條件:

「同意罷免」票數多於「不同意」票,且「同意票」需達該選區選舉人口總數的「四分之一」以上。

▼ 罷免對人民的意義與影響:是監督還是分化?

從意義上來說,罷免是人民監督政治的最後一道防線,它賦予我們在任期之間依然有話語權。

我們不只是每四年才有一次發聲機會,而是隨時能舉起這個憲法保障的權利,對表現不佳或背離選民承諾的公職人員提出警告,甚至請他們回家休息。

但從影響上來說,這樣的制度如果過度操作,反而可能產生社會撕裂。

例如一旦罷免變成「你是藍的我就罷,你是綠的我就挺」,那就偏離了制度初衷。

這不僅讓選民陷入對立情緒,也會讓真正該被檢討的議題被掩蓋掉。

所謂「本末倒置」,正是此意。

我們的選票本該是用來表達對政策與能力的支持或否定,而不是成為政黨對抗的工具。

如果罷免只是為了打擊對手,那麼這場「民主試煉」也很容易變成政治角力的擂台,最後傷到的反而是人民自己。

但若能善用罷免,把焦點拉回民意與責任,我相信這樣的行動不只是一種制度上的行使,更是一種民主文化的養成。

它提醒所有參政者,無論你是哪個黨派,只要失職、傲慢、不接地氣,人民都能「請你下台」。

我自己從這波罷免中感受到的是:公民社會已經越來越成熟了。大家不再只是「投完票就算了」,而是開始問更多的為什麼、憑什麼、然後怎麼辦。

這樣的公民意識,是比任何一場選舉都更有力量的事。

最後我想說,罷免就像手術刀,用得好可以切除病灶、維護民主健康;

用得不好,可能誤傷好官、引發內耗。

所以我們這些中間選民的理性參與,才是讓制度更公平、更進步的關鍵力量。

▼ 你真的了解你要罷免的人嗎?從理由書開始說起

但其實我更想反問一句:「你真的了解你要罷免的人嗎?」

我們常說選舉要「知人善任」,但罷免其實也要「知人而審」。

尤其在這樣一場全台規模的大罷免浪潮中,許多人拿到罷免投票通知單,第一反應不是去了解內容,而是直接選邊站。

可問題是,你真的看過那張罷免通知單上附的《罷免理由書》嗎?

罷免理由書,其實是一場民主審判的起點。

它由提案人書寫,說明為什麼要發起罷免,從民代的立場偏離、問政表現不佳、出席紀錄、言論失當到疑似與財團勾連等,每一項理由,理論上都應該有根據、有事實、有說服力。

我們行使罷免權時,應該像一位負責任的評審,而不是聽風是雨的跟風者。

若連被罷免者的名字、背景、立場、歷來表現都不了解,只因為朋友說「這個要罷掉」,就投下贊成,那其實是對自己選票的不尊重。

更何況,這不是單純的網路投票,而是會改變一個選區代表權力的重大決定。

我知道,很多人對政治人物早有既定印象,但既定印象不應該是投票的唯一依據。

我們有責任去查詢公開資訊、看看他過去的立法院質詢影片、是否出席委員會審查、對政策是否有持續關心,這些都比網路上一句口號來得重要。

罷免是一項憲法保障的神聖權利,但權利的行使若沒有理解作為基礎,很容易變成情緒發洩。

一時激動可能讓好的民代被錯殺,也可能讓制度變成「反正我不爽就能罷」的工具。

這樣對民主沒有幫助,對自己未來的生活也未必是好事。

所以每位收到罷免投票通知的朋友,不妨靜下心來問自己三件事:

我知道這個人是誰嗎?

我清楚他過去的言行和政見嗎?

我有認真看過罷免理由書嗎?

只有當你對這三件事都有答案後,投下的那一票才真正屬於你,而不是被別人的情緒牽著走。

民主最可貴的地方,不是你有票可以投,而是你知道為什麼要這樣投。

從「人民決定民主」的角度看,罷免本身是民主機制中的正當手段,讓選民對不適格者表達意見。

但若罷免成為政黨間的武器,就失去人民監督權的本旨。

只要流程公開透明,符合人數與門檻要求,就應尊重結果;但也應警惕任何可能侵蝕程序正義的狀況。

這次事件反映出台灣民主的成熟,也暴露某些體制漏洞。

對我來說,最重要的是以人民利益為重,而不是政黨角力的勝負。

我期待未來政治少點對嗆,多點理性;少點藍綠對立,多點政策導向。

期盼選後大家能一起回歸實質討論,包括健全制度、法案品質提升、選民參與教育等,讓台灣民主走得更踏實。

選舉之我聞我見

▼ more...(點圖看介紹)

|

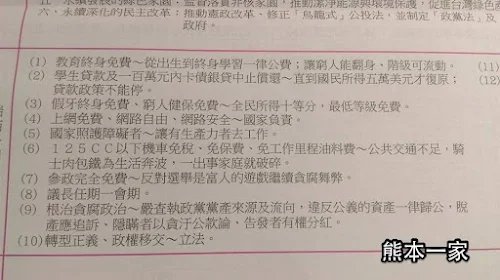

這樣的選舉政見覺得很可以!是應該要大力重視的❤️ |

|

看完這好讚的選舉政見!我跌倒了... |

◎ 本文純屬個人生活 分享,請勿過度解讀。

◎ 文中提及之 資訊 可能隨時間、環境或人物變動而改變,請讀者自行判斷。

留言

張貼留言